Das zusätzliche Gewicht von E-Bikes im Vergleich zu herkömmlichen Fahrrädern ist ebenfalls ziemlich erheblich und liegt gewöhnlich etwa 20 bis 30 Prozent höher, hauptsächlich aufgrund der verbauten Motoren und Batterien. Wenn diese schwereren Fahrzeuge Geschwindigkeiten zwischen 20 und 28 mph erreichen (etwa 32 bis 45 km/h), wird das Anhalten deutlich schwieriger. Beispielsweise erfordert das vollständige Bremsen von 25 mph etwa die doppelte Kraft im Vergleich zum Bremsen aus 15 mph, gemäß physikalischen Prinzipien zur Berechnung der Bewegungsenergie (etwa F gleich halbe Masse mal Geschwindigkeit zum Quadrat). Aufgrund dieser erhöhten Belastung der Bremsen müssen Hersteller Systeme entwickeln, die in der Lage sind, eine stärkere Wärmeentwicklung und mechanische Belastung zu bewältigen, ohne die Sicherheit der Fahrer auf der Straße zu gefährden.

Die elektrische Unterstützung führt häufig zu Szenarien mit hoher Belastung, insbesondere bei Abfahrten oder plötzlichen Stopps im Verkehr.

Diese anhaltende thermische Belastung verschlechtert die Dosierung und die Integrität der Komponenten innerhalb weniger Minuten.

Konventionelle Bremsen sind für geringere Lasten (<45 lb) und intermittierende Nutzung ausgelegt und daher für die Anforderungen von E-Bikes ungeeignet. Wesentliche Schwachstellen umfassen:

Hersteller warnen davor, Komponenten ohne E-Bike-Zertifizierung zu verwenden. Speziell entwickelte Upgrades lösen diese Probleme durch verbessertes Wärmemanagement und robuste Materialien.

Größere Bremsscheiben erhöhen die Hebelwirkung und das Drehmoment an der Nabe und verbessern die Bremskraft. Eine 203-mm-Bremsscheibe liefert unter identischen Bedingungen 27 % mehr Kraft als eine 160-mm-Bremsscheibe (SAE Brake System Study 2023). Dieser mechanische Vorteil ist gerade bei E-Bikes wichtig, bei denen das Gesamtgewicht oft über 113 kg liegt – 65 % mehr als bei herkömmlichen Fahrrädern.

E-Bikes verwenden typischerweise drei Bremsscheibengrößen:

Steiles Gelände erfordert 200-mm-Rotoren, um das Bremsenversagen auf unter 1,5 % während längerer Abfahrten zu begrenzen. Stadtfahrer profitieren von 180-mm-Rotoren, die Leistung und Gewicht ausgleichen. Wärmebildaufnahmen zeigen, dass 203-mm-Rotoren im Vergleich zu 160-mm-Rotoren im Stop-and-Go-Verkehr 44 °C kühler laufen (Urban Mobility Lab 2024).

Die meisten E-Bike-Rahmen unterstützen bis zu 203-mm-Rotoren; das Überschreiten der Grenzen gefährdet die Gabelermüdung. Post-Mount-Adapter ermöglichen ein Upgrade von 160 mm auf 203 mm, ohne den Rahmen zu verändern, obwohl 70 % eine professionelle Installation erfordern, um eine Fehlausrichtung des Bremszangen erfordern (National Bicycle Institute 2024).

Die optimale Leistung des Rotors hängt von der Befestigungsmethode, der thermischen Konstruktion und der Kompatibilität mit dem Rahmen ab.

6-Schrauben-Rotoren verwenden Sechskantschrauben für universelle Kompatibilität und einfache Ersetzbarkeit, erhöhen jedoch das Rotationsgewicht. Centerlock-Systeme verfügen über genutete Naben und Sperrringe für werkzeugfreie Wechsel und bessere Konzentrizität, benötigen jedoch spezifische Naben. Leichte Konvertierungsadapter (<20g) bieten Flexibilität zwischen den Standards, wie durch Effizienzstudien des Antriebsstrangs im Jahr 2023 bestätigt.

Die meisten Fahrräder mit International Standard-Montagen benötigen bei der Kombination mit neueren Bremsmodellen an älteren Rahmenkonstruktionen irgendeinen Adapter. Das Post Mount-System, das direkt in den Rahmen geschraubt wird, hat sich inzwischen bei E-Mountainbikes weitgehend etabliert. Beliebt ist diese Bauweise vor allem wegen der einfachen Möglichkeit, die Bremsscheiben durch den Einsatz von Abstandshaltern um zusätzliche 20 mm zu vergrößern. Flat Mount-Varianten punkten definitiv mit geringerem Gewicht, allerdings könnten Fahrer feststellen, dass ihre Auswahl an Bremsscheibenbegrenzt ist, es sei denn, sie investieren in spezielle Halterungen. Laut aktueller Marktforschung können etwa sieben von zehn Fahrradrahmen mit passenden Adaptern Bremsscheiben zwischen 180 und 203 mm bewältigen, was Radlern je nach Fahrbedingungen und Vorlieben viel Flexibilität bietet.

Stadt-Fahrer lieben organische Beläge, weil sie beim Bremsen ein sanftes Gefühl vermitteln und auf der Fahrt durch die Stadt kaum Geräusche machen. Der Nachteil? Laut jüngsten Tests des Brake Performance Lab verschleißen sie unter den Belastungen des E-Bike-Fahrens etwa 40 Prozent schneller als gesinterte Alternativen. Gesinterte Metallbeläge bestehen im Grunde aus gemischtem Kupfer und Stahl, was ihnen hilft, Wärme besser zu vertragen und auch bei langen Abfahrten eine gleichbleibende Leistung zu zeigen. Diese Beläge bringen allerdings gewisse Kompromisse mit sich. Sie sind definitiv lauter als organische Beläge, doch für Nutzer, denen Langlebigkeit am Herzen liegt, lohnt sich diese zusätzliche Geräuschkulisse. Insbesondere Lastenräder und Mountain-E-Bikes profitieren von dieser Art von Belägen, da sie oft schwerere Lasten transportieren oder schwieriges Gelände bewältigen, bei dem die Bremslebensdauer entscheidend ist.

Organische Beläge verlieren bei Nässe an Wirkung und erhöhen den Bremsweg um 15–20 %. Gesinterte Beläge behalten aufgrund ihrer porösen Struktur, die Wasser effizient abführt, 90 % ihrer Trockenleistung bei Regen. Allerdings erhöhen sie den Verschleiß der Bremsscheiben um 25 % im Vergleich zu organischen Belägen.

In hügeligem Gelände halten organische Beläge 300–500 Meilen, während gesinterte Beläge 800–1.200 Meilen aushalten. Fahrer, die eine geringere Wartungsfrequenz wünschen, sollten trotz höherer Anfangskosten gesinterte Beläge in Betracht ziehen. Hybride Materialmischungen von Herstellern wie Shimano und SRAM bieten mittlerweile eine ausgewogene Dosierung und Verschleißfestigkeit und gewinnen bei Touren-E-Bike-Nutzern an Beliebtheit.

Die Abstimmung von Belägen und Rotoren optimiert die Leistung. Organische Beläge funktionieren am besten mit glatten Rotoren, um Geräusche zu reduzieren, während gesinterte Beläge mit geschlitzten oder belüfteten Rotoren überzeugen, die die Wärme 30 % schneller ableiten. Moderne Rotoren verfügen über lasergeschnittene Muster, die das Glasieren der Beläge – ein spezifisches Problem bei E-Bikes – minimieren und die Lebensdauer der Beläge um 20 % verlängern, ohne Einbußen bei der Bremskraft.

E-Bikes erzeugen aufgrund des zusätzlichen Gewichts (20–30 lbs) und höherer Geschwindigkeiten (bis zu 28 mph) mehr kinetische Energie, wodurch die Wärmeableitung entscheidend an Bedeutung gewinnt. Ohne effektives Wärmemanagement überschreiten die Reibmaterialien bei wiederholtem Bremsen oder Abfahrten die zulässigen Betriebstemperaturen, was zu verminderter Bremswirkung und stärkerem Verschleiß führt – mit negativen Auswirkungen auf die Sicherheit.

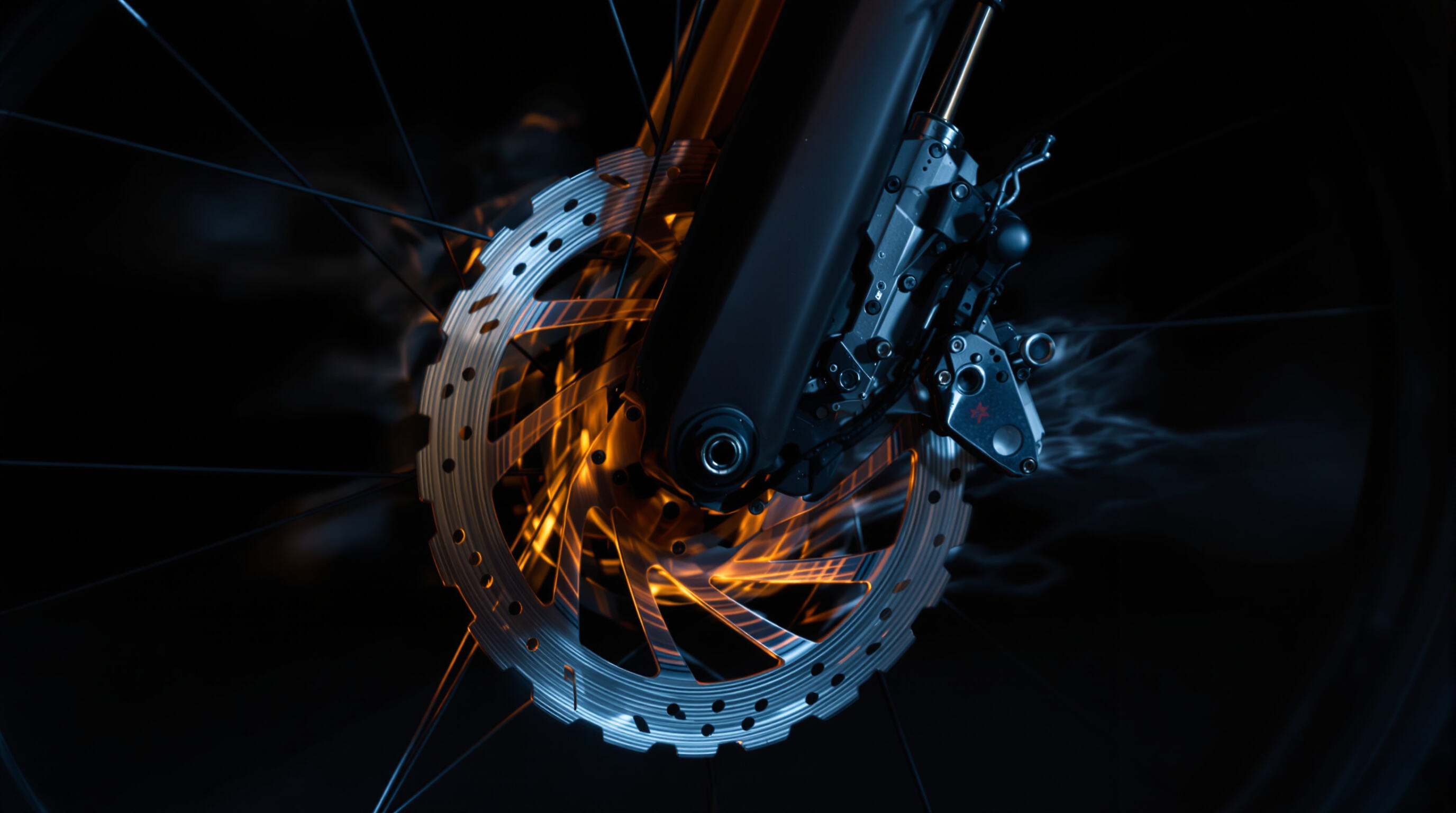

Ventilierte Bremsscheiben nutzen die Luftströmung zwischen den Reibflächen, um konvektive Kühlung zu ermöglichen. In Kombination mit gesinterten Bremsbelägen, deren Wirksamkeit bis zu 498 °C (932 °F) erhalten bleibt, bewältigen diese Systeme extreme thermische Belastungen deutlich besser als organische Alternativen. Geometrische Merkmale wie radiale Nabenarme oder mondförmige Ausschnitte verbessern den Luftstrom und reduzieren Verformungen durch thermische Spannungen.

Gezielte Bergab-Tests zeigen, dass aufgerüstete Systeme nach anhaltender Bremsung 92 % der ursprünglichen Bremswirkung behalten, während herkömmliche Bremsanlagen unter gleichen Bedingungen vollständig an Leistungsfähigkeit einbüßen. Thermografiebilder zeigen, dass sich bereits nach 25–30 Sekunden aggressiven Bremsens ohne angemessenes Wärmemanagement Hotspots bilden.

Zu den fortschrittlichen Lösungen gehören Lamellenrotoren, die die Oberfläche um 40 % vergrößern, sowie Mehrschichtrotoren mit aluminiumbasierten Wärmeableitungskernen. Diese werden mit gezielten Luftkanälen kombiniert, die durch Gabelgabeln und Rahmenstreben geleitet werden, wodurch das Bremssystemdesign hin zu einem ganzheitlichen Wärmemanagement statt alleiniger Reibungsbetrachtung verlagert wird.

Top-Nachrichten

Top-Nachrichten

© Urheberrecht 2024 Shenzhen New Image Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten Datenschutzrichtlinie